to english version

téléchargement du conte du naufragé en bas de page

Bien sûr, les hiéroglyphes resteront toujours emblématiques de l'ancienne Egypte...

Ils sont esthétiques et bien lisibles (ce qui ne veut pas dire que leur déchiffrement est simple). Ce sont quelquefois de véritables oeuvres d'art, dont la technique était maîtrisée tôt, y compris dans les monuments très anciens qui datent de plus de 2500 ans avant notre ère.

Il était en revanche long et coûteux de les tracer. Ces

signes étaient faits pour durer, sur des supports

résistants et des monuments devant marquer des événements

solennels, comme les stèles funéraires, les temples,

les monuments royaux. Pour ces raisons, ils ne pouvaient convenir

aux nécessités de la vie de tous les jours.

De nos jours,

on peut tracer facilement les hiéroglyphes sans maillet ni burin avec un

logiciel comme JSesh par exemple.

Voici un exemple qui montre la beauté

des textes qui les utilisent.

extrait de la description de l'Egypte

...mais les égyptiens disposaient heureusement d'un autre système d'écriture

Imaginez écrire une liste de courses dont la sculpture demanderait 3 mois

et qui pèserait 50 kg! très tôt, d'autres signes sont apparus, aptes à être

tracés rapidement à l'encre sur un support quelconque. C'est une écriture cursive, dite

souvent hiératique.

Contrairement aux hiéroglyphes, qui peuvent être écrits de gauche

à droite ou de droite à gauche (voire les deux dans un même texte), l'écriture

manuscrite est tracée exclusivement de droite à gauche, comme l'arabe actuel. Les signes

peuvent aussi être écrits en colonne, mais toujours de droite à gauche.

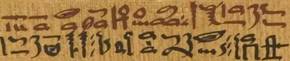

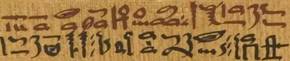

Comme toutes

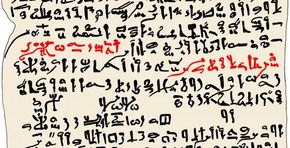

les écritures manuscrites, le résultat varie fortement selon la main du scribe. L'exemple

ci-après est une graphie très soignée et lisible, mais ce n'est pas toujours le cas.

extrait du papyrus Ebers, 18ème dynastie

Il existe un lien fort avec les hiéroglyphes, dans la mesure où les signes cursifs

en sont la simplification, ainsi que Champollion l'a montré il y a presque 2 siècles.

Pour autant, il est le plus souvent impossible de reconnaître un hiéroglyphe à partir

de sa forme simplifiée.

Voici l'exemple de la chouette, qui montre à quel point

le caractère cursif a évolué à partir de sa forme figurative. Le 2ème et le 3ème signe

sont des équivalents cursifs au hiéroglyphe correspondant à la chouette :

Autre exemple avec le bateau :

A partir de ces exemples, on voit bien qu'il ne faut pas trop compter sur les

ressemblances pour retrouver un hiéroglyphe à partir de son équivalent hiératique.

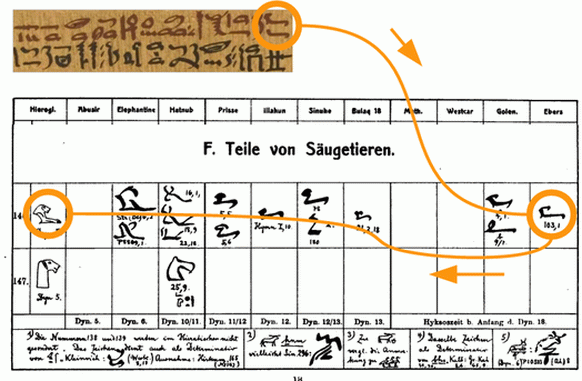

Concrètement, il faut se reporter à des tables, qui pour un hiéroglyphe donné montrent

différentes graphies cursives que l'on trouve dans les textes. Il existe un ouvrage, du début

du 20ème siècle, qui remplit cet usage.

Comment transcrire un texte manuscrit en texte hiéroglyphique ?

Pour reprendre l'exemple du papyrus Ebers, que l'on souhaite traduire, il faut commencer par transcrire les signes dans leur équivalent hiéroglyphique, plus facile à manipuler (du moins de nos jours). Rien n'interdit de traduire directement le manuscrit sans passer par la transcription, mais c'est plus difficile. Voici le résultat de cette première étape :

Bien que certains signes montrent une ressemblance avec le hiéroglyphe dont ils sont dérivés,

c'est loin d'être le cas pour la majorité d'entre eux. La difficulté essentielle de cette étape

est bien de faire correspondre un signe cursif à un hiéroglyphe. En attendant d'avoir bien mémorisé

les signes, il est nécessaire de se référer à chaque fois que nécessaire aux tables de

correspondance.

Ces tables ont une valeur inestimable. On les doit à Georg Möller, un linguiste

allemand qui a publié son travail au début du 20ème siècle sous le titre Hieratische Paläographie.

Cet ouvrage est la référence aujourd'hui, même si son organisation est un peu dépassée. L'édition est

épuisée depuis longtemps, mais on peut la télécharger gratuitement.

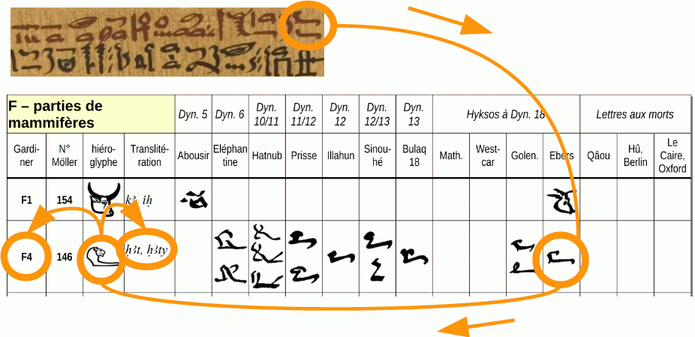

Voici un exemple de l'utilisation

de ces tables :

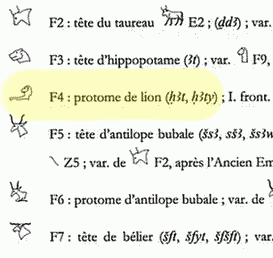

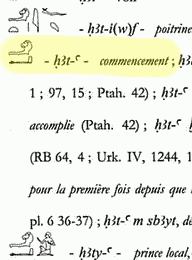

La recherche dans les tables permet de trouver le hiéroglyphe correspondant au premier signe du papyrus. Ce hiéroglyphe, comme les autres, est codifié dans une nomenclature internationale élaborée par Alan Gardiner au milieu du 20ème siècle. Un problème sérieux est que cette nomenclature, indispensable pour la suite des opérations de traduction, diffère sensiblement du classement des signes utilisé par Möller quelques dizaines d'années auparavant. Or, tous les outils modernes utilisent la classification de Gardiner!

Quand la transcription est faite, on peut traduire

Les hiéroglyphes, du moins ceux placés en début de mot, correspondent à une prononciation. C'est cette prononciation qui permet de chercher dans un dictionnaire. L'identification du son, dans des listes conçues à cet effet (par exemple à la fin des dictionnaires) nécessite de connaître le code Gardiner du signe. En l'occurence, le hiéroglyphe pris en exemple qui est la partie avant d'un lion, porte le code F4. La prononciation du hiéroglyphe F4 permet de savoir où chercher dans un dictionnaire. Dans le cas présent, la prononciation du signe F4 et l'identification du signe écrit au dessous permet de trouver le mot commencement.

La première ligne (en rouge) peut se traduire par : Début de la formule

pour appliquer un remède sur toute partie du corps d'un homme.

Le travail à partir de l'ouvrage de

G. Möller suppose donc plusieurs recherches successives, ce qui est long et peu pratique. Le regoupement

des informations essentielles dans un même document simplifierait les opérations de traduction. C'est

ce que permet l'actualisation du travail de Möller qui est téléchargeable sur cette page

L'actualisation des tables de Möller

L'intérêt d'utiliser l'actualisation des tables est visible avec l'exemple ci-dessous :

L'information est plus complète et donne les indications pour chercher directement dans un dictionnaire. De

plus, les signes sont classés selon l'ordre de Gardiner qui est le standard actuel. Le processus de traduction est plus

fluide. Enfin, les styles d'écriture ont été complétés par 5 catégories supplémentaires (les 3 colonnes de droite). Dans

l'exemple pris, ces colonnes ne comportent pas de signe.

Deux documents sont désormais disponibles : le premier

correspond au tome I de l'ouvrage de Möller et couvre la période des origines jusqu'à la 18ème dynastie. Le second

vient d'être écrit par une équipe de 4 personnes et correspond au tome II de l'ouvrage de Möller. Il couvre la période

de la 18ème dynastie (Thoutmosis III) à la 21ème dynastie.

Ce travail a demandé beaucoup d'énergie, aussi c'est un plaisir de le partager.

Essai de reconstitution du Papyrus Westcar en écriture cursive

Le papyrus Westcar est un texte tracé en écriture cursive, conservé au musée de Berlin sous la référence 3033. C'est un

recueil de contes qui date de la fin du moyen empire soit environ 1500 ans avant notre ère (il a peut-être été composé plus tôt).

En fait, les contes sont un prétexte pour légitimer la fondation par les dieux de la cinquième dynastie, qui date d'environ 2500 ans

avant notre ère. On peut donc faire une double lecture de ces contes : récréative ou politique. Quoi qu'il en soit, le papyrus nous

est parvenu amputé de sa première et de sa dernière partie. Ce qu'il en reste a été divisé en 12 feuillets, diversement conservés.

Certains feuillets sont incomplets ou partiellement illisibles. C'est pourquoi les chercheurs (Blackman, Parkinson, Lepper,... et Laura Parys

très récemment) ont essayé de reconstituer certains mots ou phrases manquantes. Quelquefois, la restitution de ces lacunes ne fait

aucun doute ; dans d'autres cas, il s'agit d'hypothèses solides mais non certaines.

Un texte ainsi complété par les restitutions

de Blackman est disponible en hiéroglyphes

par exemple, ou dans une version plus complète, dans le livre de Laura Parys paru aux éditions Safran. En revanche,

la version cursive n'a pas été complétée. Je viens de la réaliser à la main :

Le but de ce travail est de permettre aux personnes

intéressées, une traduction du texte à partir d'un support en écriture hiératique aussi complet que possible. Le document est

disponible en téléchargement ci-dessous. La deuxième édition, datée de décembre 2018 fait la différence entre le texte lisible

écrit en noir et rouge, et les restitutions des lacunes, écrites en gris et rouge clair.

Le conte du naufragé

Le conte du naufragé est un classique de la littérature égyptienne. Il a plusieurs atouts : le manuscrit est complet et en très

bon état, la langue est claire et élégante, l'histoire est plaisante.

Depuis qu'il a été exhumé des réserves du musée de Saint-Pétersbourg par Golenischeff en 1881, il a été traduit de nombreuses fois.

La traduction proposée en téléchargement apporte probablement peu à celles qui l'ont prédédé, mais elle est présentée d'une façon différente :

- la première partie est consacrée à une reproduction nettoyée du papyrus et dont les "titres" sont coloriés en rouge

- la seconde partie est une transcription en hiéroglyphes accompagnée d'une translittération

- enfin, le texte est illustré et traduit.

La taille des caractères est prévue pour une reproduction au format A5, mais rien n'empêche de choisir un autre format d'impression.

Envoyer un message

Voici quelques téléchargements

- le conte du naufragé (18 Mo) Nouveau - essai de reconstitution du papyrus Westcar en écriture cursive. Cette version différencie le texte visible et les lacunes (21 Mo) - actualisation du tome 1 de Möller au 9 janvier 2021(16Mo) - actualisation du tome 2 de Möller (16Mo) - poster 50x70 : hiéroglyphes avec leur code et leur prononciation (2,5 Mo) - set de table A3 : hiéroglyphes avec leur code et leur prononciation (1,3 Mo)- liste de signes au format A4 : hiéroglyphes avec leur code et leur prononciation (16,6 Mo) - Poster 50x70 avec hiéroglyphes, hiératique, translittération et code (5 Mo) Nouveau - Signes hiératiques au format vectoriel (liste en cours d'alimentation) Nouveau

- les hiéroglyphes en couleur au début de la page sont disponibles à l'adresse :

http://www.qsl.net/5/5b4az/ (rubrique Miscellaneous Software, puis Egyptian Hieroglyphs)